2013年02月15日

小惑星2012DA14の撮影準備

最接近はいよいよ明日の未明です!!

静岡の天気予報は15日から16日へ日付の替わる頃から晴れの予報です。

望遠鏡ドームに入って焦点距離の長い主砲を降ろしてカメラ3台を取り付けた。

JPLのサイトをチェックしたが軌道要素の訂正は無い様子、南半球で捉えた接近中のDA14画像が公開されている。http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-060

JPLのサイトをチェックしたが軌道要素の訂正は無い様子、南半球で捉えた接近中のDA14画像が公開されている。http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-060

撮影体制は50mm、150mm、300mmレンズを取り付けたフルサイズデジカメ3台ISO800

F2.8 1分 5分 10分露出を繰り返す予定です。望遠鏡で星を追尾しながらの撮影なのでDA14だけ棒状に伸びた画像となります。別に三脚に固定したカメラも支度こちらは地球の自転で星の軌跡が孤を描き小惑星だけ異なるカーブとなります。三脚のある方はコンデジでも写ります狙ってみてください。レンズのピントはマニュアルで数キロ離れた明かりで無限大に合わせます(ライブビューの拡大があると助かる)シャッターはやはりマニュアルでバルブないし30秒とか長い時間をセットします。オートでも空が暗いので長い時間露出されると思います。

JPLよりUSTREAMライヴ配信があるようです。http://www.nasa.gov/ntv http://www.ustream.tv/nasajpl2アクセスが集中ことでしょう。ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?ドライブレコーダー動画多数http://zyalt.livejournal.com/722930.html

静岡の天気予報は15日から16日へ日付の替わる頃から晴れの予報です。

望遠鏡ドームに入って焦点距離の長い主砲を降ろしてカメラ3台を取り付けた。

JPLのサイトをチェックしたが軌道要素の訂正は無い様子、南半球で捉えた接近中のDA14画像が公開されている。http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-060

JPLのサイトをチェックしたが軌道要素の訂正は無い様子、南半球で捉えた接近中のDA14画像が公開されている。http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-060撮影体制は50mm、150mm、300mmレンズを取り付けたフルサイズデジカメ3台ISO800

F2.8 1分 5分 10分露出を繰り返す予定です。望遠鏡で星を追尾しながらの撮影なのでDA14だけ棒状に伸びた画像となります。別に三脚に固定したカメラも支度こちらは地球の自転で星の軌跡が孤を描き小惑星だけ異なるカーブとなります。三脚のある方はコンデジでも写ります狙ってみてください。レンズのピントはマニュアルで数キロ離れた明かりで無限大に合わせます(ライブビューの拡大があると助かる)シャッターはやはりマニュアルでバルブないし30秒とか長い時間をセットします。オートでも空が暗いので長い時間露出されると思います。

JPLよりUSTREAMライヴ配信があるようです。http://www.nasa.gov/ntv http://www.ustream.tv/nasajpl2アクセスが集中ことでしょう。ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?ドライブレコーダー動画多数http://zyalt.livejournal.com/722930.html

2013年02月07日

小惑星2012DA14の最新軌道

1月に紹介した2月16日(日本時間)地球に大接近する小惑星の最新軌道での見え方 日本時間の16日夜半に南極側から接近し午前4時過ぎにインド洋上で最接近(静止衛星軌道より内側)北半球側に抜ける、地球に近づくにつれて地球重力の影響が強くなり(摂動)楕円軌道よりさらに強く曲がる。

日本時間の16日夜半に南極側から接近し午前4時過ぎにインド洋上で最接近(静止衛星軌道より内側)北半球側に抜ける、地球に近づくにつれて地球重力の影響が強くなり(摂動)楕円軌道よりさらに強く曲がる。 最接近10日前になり正確な軌道が判ってきた、嬉しいことに日本では夜に当たる午前4時頃から南西→西へと斜めに上昇、星座ではコップ座→獅子座へと移動してゆきこの頃に夜が明ける。肉眼で見えるか気になるとこですが最接近時で7~8等級で口径50mm位の双眼鏡が必要だ(三脚に据えて)写真には良く写ります。ただし明け方の時間帯は人工衛星もたくさん通過するため間違えないように、人工衛星よりは動きはゆっくりです(30秒で満月1個分位)。

最接近10日前になり正確な軌道が判ってきた、嬉しいことに日本では夜に当たる午前4時頃から南西→西へと斜めに上昇、星座ではコップ座→獅子座へと移動してゆきこの頃に夜が明ける。肉眼で見えるか気になるとこですが最接近時で7~8等級で口径50mm位の双眼鏡が必要だ(三脚に据えて)写真には良く写ります。ただし明け方の時間帯は人工衛星もたくさん通過するため間違えないように、人工衛星よりは動きはゆっくりです(30秒で満月1個分位)。 夜が明けると見えないが16日は夕方日が沈むと11等級程に遠ざかり暗くなっているが北極星近くに移動した姿が見えだす。写真に残すチャンスです天の北極は星の動きがゆっくりのため三脚に固定しただけのカメラで数分以上露出すると円弧を描く星とは異なるカーブの軌跡が写ると思われます。

夜が明けると見えないが16日は夕方日が沈むと11等級程に遠ざかり暗くなっているが北極星近くに移動した姿が見えだす。写真に残すチャンスです天の北極は星の動きがゆっくりのため三脚に固定しただけのカメラで数分以上露出すると円弧を描く星とは異なるカーブの軌跡が写ると思われます。 ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?http://zyalt.livejournal.com/722930.html

ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?http://zyalt.livejournal.com/722930.html

日本時間の16日夜半に南極側から接近し午前4時過ぎにインド洋上で最接近(静止衛星軌道より内側)北半球側に抜ける、地球に近づくにつれて地球重力の影響が強くなり(摂動)楕円軌道よりさらに強く曲がる。

日本時間の16日夜半に南極側から接近し午前4時過ぎにインド洋上で最接近(静止衛星軌道より内側)北半球側に抜ける、地球に近づくにつれて地球重力の影響が強くなり(摂動)楕円軌道よりさらに強く曲がる。 最接近10日前になり正確な軌道が判ってきた、嬉しいことに日本では夜に当たる午前4時頃から南西→西へと斜めに上昇、星座ではコップ座→獅子座へと移動してゆきこの頃に夜が明ける。肉眼で見えるか気になるとこですが最接近時で7~8等級で口径50mm位の双眼鏡が必要だ(三脚に据えて)写真には良く写ります。ただし明け方の時間帯は人工衛星もたくさん通過するため間違えないように、人工衛星よりは動きはゆっくりです(30秒で満月1個分位)。

最接近10日前になり正確な軌道が判ってきた、嬉しいことに日本では夜に当たる午前4時頃から南西→西へと斜めに上昇、星座ではコップ座→獅子座へと移動してゆきこの頃に夜が明ける。肉眼で見えるか気になるとこですが最接近時で7~8等級で口径50mm位の双眼鏡が必要だ(三脚に据えて)写真には良く写ります。ただし明け方の時間帯は人工衛星もたくさん通過するため間違えないように、人工衛星よりは動きはゆっくりです(30秒で満月1個分位)。 夜が明けると見えないが16日は夕方日が沈むと11等級程に遠ざかり暗くなっているが北極星近くに移動した姿が見えだす。写真に残すチャンスです天の北極は星の動きがゆっくりのため三脚に固定しただけのカメラで数分以上露出すると円弧を描く星とは異なるカーブの軌跡が写ると思われます。

夜が明けると見えないが16日は夕方日が沈むと11等級程に遠ざかり暗くなっているが北極星近くに移動した姿が見えだす。写真に残すチャンスです天の北極は星の動きがゆっくりのため三脚に固定しただけのカメラで数分以上露出すると円弧を描く星とは異なるカーブの軌跡が写ると思われます。 ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?http://zyalt.livejournal.com/722930.html

ロシアで負傷者の出る隕石の落下があった軌道は未だわからないがDA14と似ていたらどうなるのだろう?http://zyalt.livejournal.com/722930.html 2013年01月22日

小型惑星探査機

ホイヘンス・プローブを覚えていますか?NASAの土星探査機カッシーニに積み込まれた欧州宇宙機関(ESA)の小型惑星探査機で土星の衛星タイタンに着陸成功した。この時の画像が動画化して公開された。http://youtu.be/HtYDPj6eFLc 2004年に土星探査機カッシーニは土星の周回軌道を回りながら沢山の美しい画像を送ってきたが続いてホイヘンス・プローブがカッシーニ本体から分離され、2005年1月14日、衛星タイタンへ突入してパラシュート着陸に成功した。土星最大の衛星で、その直径は約5151km。惑星である水星よりも大きい。かつては太陽系内にある衛星の中で1番大きいと考えられていたが、最近では木星の衛星であるガニメデに次ぐ大きさだと考えられている。その大きさゆえに8等級と比較的明るく、比較的小型の望遠鏡でも土星の傍にあるのが確認できます。可視光では黄色っぽい色相でタイタンの大気の98パーセントは窒素、残りはほとんどメタン。上層大気まで昇ると、太陽光により反応し、重い有機分子(プロパン、エタン、アセチレン、シアン化水素など)がつくられ、タイタンをオレンジ色に見せています。厚い大気と雲によって地表を見ることは出来ないが軌道に投入されたカッシーニ探査機からのレーダー測定、可視光と赤外線マッピング分光計による擬似カラー画像が撮影され、初めて分厚い大気の下の地形の画像が得られた。その結果、タイタンの地表にはほとんどクレーターが無く、レーダーに黒く映る海らしきものが発見された。

2004年に土星探査機カッシーニは土星の周回軌道を回りながら沢山の美しい画像を送ってきたが続いてホイヘンス・プローブがカッシーニ本体から分離され、2005年1月14日、衛星タイタンへ突入してパラシュート着陸に成功した。土星最大の衛星で、その直径は約5151km。惑星である水星よりも大きい。かつては太陽系内にある衛星の中で1番大きいと考えられていたが、最近では木星の衛星であるガニメデに次ぐ大きさだと考えられている。その大きさゆえに8等級と比較的明るく、比較的小型の望遠鏡でも土星の傍にあるのが確認できます。可視光では黄色っぽい色相でタイタンの大気の98パーセントは窒素、残りはほとんどメタン。上層大気まで昇ると、太陽光により反応し、重い有機分子(プロパン、エタン、アセチレン、シアン化水素など)がつくられ、タイタンをオレンジ色に見せています。厚い大気と雲によって地表を見ることは出来ないが軌道に投入されたカッシーニ探査機からのレーダー測定、可視光と赤外線マッピング分光計による擬似カラー画像が撮影され、初めて分厚い大気の下の地形の画像が得られた。その結果、タイタンの地表にはほとんどクレーターが無く、レーダーに黒く映る海らしきものが発見された。

ホイヘンス・プローブ突入機の目的はタイタン大気の測定だったので、大気圏通過中に観測機器が動作することに主眼を置いていました。ホイヘンス突入機が打ち上げられた当時、タイタンの地表は液体メタンの海や湖のようなもので覆われていると考えられていたので、着陸機能があっても沈んでしまい使いものにならないだろうと思われていたのですが、念のため、地表で数秒あるいは数分でも耐えられた場合の備えもしておきました。液体でもなく、しかも硬すぎない場所に突入機が着陸したのは、予想外で、それは嬉しい誤算、無事地表に着陸したのちも約3時間観測機器は稼働し続け、取得した観測データは、カッシーニを介して地球へ送信され、鮮明な地表の写真やタイタンに吹く風の音が公開されたのです。着陸点は「ぬかるみ」のような場所であったという。着陸時の衝撃が弱かったことや、カメラに泥のようなものが付着しているのが理由としている。地表の画像は泥混じりのシャーベットに浮ぶ氷とみられている。

ホイヘンス・プローブ突入機の目的はタイタン大気の測定だったので、大気圏通過中に観測機器が動作することに主眼を置いていました。ホイヘンス突入機が打ち上げられた当時、タイタンの地表は液体メタンの海や湖のようなもので覆われていると考えられていたので、着陸機能があっても沈んでしまい使いものにならないだろうと思われていたのですが、念のため、地表で数秒あるいは数分でも耐えられた場合の備えもしておきました。液体でもなく、しかも硬すぎない場所に突入機が着陸したのは、予想外で、それは嬉しい誤算、無事地表に着陸したのちも約3時間観測機器は稼働し続け、取得した観測データは、カッシーニを介して地球へ送信され、鮮明な地表の写真やタイタンに吹く風の音が公開されたのです。着陸点は「ぬかるみ」のような場所であったという。着陸時の衝撃が弱かったことや、カメラに泥のようなものが付着しているのが理由としている。地表の画像は泥混じりのシャーベットに浮ぶ氷とみられている。

2004年に土星探査機カッシーニは土星の周回軌道を回りながら沢山の美しい画像を送ってきたが続いてホイヘンス・プローブがカッシーニ本体から分離され、2005年1月14日、衛星タイタンへ突入してパラシュート着陸に成功した。土星最大の衛星で、その直径は約5151km。惑星である水星よりも大きい。かつては太陽系内にある衛星の中で1番大きいと考えられていたが、最近では木星の衛星であるガニメデに次ぐ大きさだと考えられている。その大きさゆえに8等級と比較的明るく、比較的小型の望遠鏡でも土星の傍にあるのが確認できます。可視光では黄色っぽい色相でタイタンの大気の98パーセントは窒素、残りはほとんどメタン。上層大気まで昇ると、太陽光により反応し、重い有機分子(プロパン、エタン、アセチレン、シアン化水素など)がつくられ、タイタンをオレンジ色に見せています。厚い大気と雲によって地表を見ることは出来ないが軌道に投入されたカッシーニ探査機からのレーダー測定、可視光と赤外線マッピング分光計による擬似カラー画像が撮影され、初めて分厚い大気の下の地形の画像が得られた。その結果、タイタンの地表にはほとんどクレーターが無く、レーダーに黒く映る海らしきものが発見された。

2004年に土星探査機カッシーニは土星の周回軌道を回りながら沢山の美しい画像を送ってきたが続いてホイヘンス・プローブがカッシーニ本体から分離され、2005年1月14日、衛星タイタンへ突入してパラシュート着陸に成功した。土星最大の衛星で、その直径は約5151km。惑星である水星よりも大きい。かつては太陽系内にある衛星の中で1番大きいと考えられていたが、最近では木星の衛星であるガニメデに次ぐ大きさだと考えられている。その大きさゆえに8等級と比較的明るく、比較的小型の望遠鏡でも土星の傍にあるのが確認できます。可視光では黄色っぽい色相でタイタンの大気の98パーセントは窒素、残りはほとんどメタン。上層大気まで昇ると、太陽光により反応し、重い有機分子(プロパン、エタン、アセチレン、シアン化水素など)がつくられ、タイタンをオレンジ色に見せています。厚い大気と雲によって地表を見ることは出来ないが軌道に投入されたカッシーニ探査機からのレーダー測定、可視光と赤外線マッピング分光計による擬似カラー画像が撮影され、初めて分厚い大気の下の地形の画像が得られた。その結果、タイタンの地表にはほとんどクレーターが無く、レーダーに黒く映る海らしきものが発見された。

ホイヘンス・プローブ突入機の目的はタイタン大気の測定だったので、大気圏通過中に観測機器が動作することに主眼を置いていました。ホイヘンス突入機が打ち上げられた当時、タイタンの地表は液体メタンの海や湖のようなもので覆われていると考えられていたので、着陸機能があっても沈んでしまい使いものにならないだろうと思われていたのですが、念のため、地表で数秒あるいは数分でも耐えられた場合の備えもしておきました。液体でもなく、しかも硬すぎない場所に突入機が着陸したのは、予想外で、それは嬉しい誤算、無事地表に着陸したのちも約3時間観測機器は稼働し続け、取得した観測データは、カッシーニを介して地球へ送信され、鮮明な地表の写真やタイタンに吹く風の音が公開されたのです。着陸点は「ぬかるみ」のような場所であったという。着陸時の衝撃が弱かったことや、カメラに泥のようなものが付着しているのが理由としている。地表の画像は泥混じりのシャーベットに浮ぶ氷とみられている。

ホイヘンス・プローブ突入機の目的はタイタン大気の測定だったので、大気圏通過中に観測機器が動作することに主眼を置いていました。ホイヘンス突入機が打ち上げられた当時、タイタンの地表は液体メタンの海や湖のようなもので覆われていると考えられていたので、着陸機能があっても沈んでしまい使いものにならないだろうと思われていたのですが、念のため、地表で数秒あるいは数分でも耐えられた場合の備えもしておきました。液体でもなく、しかも硬すぎない場所に突入機が着陸したのは、予想外で、それは嬉しい誤算、無事地表に着陸したのちも約3時間観測機器は稼働し続け、取得した観測データは、カッシーニを介して地球へ送信され、鮮明な地表の写真やタイタンに吹く風の音が公開されたのです。着陸点は「ぬかるみ」のような場所であったという。着陸時の衝撃が弱かったことや、カメラに泥のようなものが付着しているのが理由としている。地表の画像は泥混じりのシャーベットに浮ぶ氷とみられている。 2013年01月19日

寒気と星空

空気が澄んだ今朝(19日)南伊豆伊浜の歓声台→奥石廊のユウスゲ公園→下賀茂温泉に撮影に回ってきた。

ユウスゲ公園の夜空は星だけでなく風力発電風車のストロボライト・石廊崎灯台・東京湾へ出入りする船の灯りと大変賑やか力技で無理やりパノラマにしてみた。帰りに寄った下賀茂温泉は湯けむりが冷えて霜となり一面真っ白。防寒をしっかりすれば冬の夜も楽しい。

ユウスゲ公園の夜空は星だけでなく風力発電風車のストロボライト・石廊崎灯台・東京湾へ出入りする船の灯りと大変賑やか力技で無理やりパノラマにしてみた。帰りに寄った下賀茂温泉は湯けむりが冷えて霜となり一面真っ白。防寒をしっかりすれば冬の夜も楽しい。

ユウスゲ公園の夜空は星だけでなく風力発電風車のストロボライト・石廊崎灯台・東京湾へ出入りする船の灯りと大変賑やか力技で無理やりパノラマにしてみた。帰りに寄った下賀茂温泉は湯けむりが冷えて霜となり一面真っ白。防寒をしっかりすれば冬の夜も楽しい。

ユウスゲ公園の夜空は星だけでなく風力発電風車のストロボライト・石廊崎灯台・東京湾へ出入りする船の灯りと大変賑やか力技で無理やりパノラマにしてみた。帰りに寄った下賀茂温泉は湯けむりが冷えて霜となり一面真っ白。防寒をしっかりすれば冬の夜も楽しい。 2013年01月12日

地球接近小惑星2012DA14

(2012 DA14 NASA/JPLより) 今年2月15日に40mサイズの小惑星2012 DA14が地表から28,000km未満まで接近通過する。この距離は静止衛星35,786kmより内側です。国際宇宙ステーションの高さは400kmでぶつかることは無い。最接近は南半球で万が一落下衝突しても南極あたりになります。発表された軌道要素からシミュレーションすると北半球では16日の夕方から北北東の北斗七星の柄杓あたりを高速で天頂方向に移動する。ただし明るさは13等級ほどで30cmクラスの望遠鏡が必要だ、100mm程度の中望遠レンズを付けたカメラで恒星の軌跡とは違う軌跡を写し出せる可能性はある。

今年2月15日に40mサイズの小惑星2012 DA14が地表から28,000km未満まで接近通過する。この距離は静止衛星35,786kmより内側です。国際宇宙ステーションの高さは400kmでぶつかることは無い。最接近は南半球で万が一落下衝突しても南極あたりになります。発表された軌道要素からシミュレーションすると北半球では16日の夕方から北北東の北斗七星の柄杓あたりを高速で天頂方向に移動する。ただし明るさは13等級ほどで30cmクラスの望遠鏡が必要だ、100mm程度の中望遠レンズを付けたカメラで恒星の軌跡とは違う軌跡を写し出せる可能性はある。

今年2月15日に40mサイズの小惑星2012 DA14が地表から28,000km未満まで接近通過する。この距離は静止衛星35,786kmより内側です。国際宇宙ステーションの高さは400kmでぶつかることは無い。最接近は南半球で万が一落下衝突しても南極あたりになります。発表された軌道要素からシミュレーションすると北半球では16日の夕方から北北東の北斗七星の柄杓あたりを高速で天頂方向に移動する。ただし明るさは13等級ほどで30cmクラスの望遠鏡が必要だ、100mm程度の中望遠レンズを付けたカメラで恒星の軌跡とは違う軌跡を写し出せる可能性はある。

今年2月15日に40mサイズの小惑星2012 DA14が地表から28,000km未満まで接近通過する。この距離は静止衛星35,786kmより内側です。国際宇宙ステーションの高さは400kmでぶつかることは無い。最接近は南半球で万が一落下衝突しても南極あたりになります。発表された軌道要素からシミュレーションすると北半球では16日の夕方から北北東の北斗七星の柄杓あたりを高速で天頂方向に移動する。ただし明るさは13等級ほどで30cmクラスの望遠鏡が必要だ、100mm程度の中望遠レンズを付けたカメラで恒星の軌跡とは違う軌跡を写し出せる可能性はある。 2013年01月02日

2013年期待の彗星

2013年もっとも注目されるのが、2つの彗星パンスターズ(C/2011 L4)とアイソン(C/2012 S1)だ。パンスターズは3月10日、アイソンは11月29日に太陽に最接近し、大彗星になると期待されている。太陽の直径よりも太陽に接近するクロイツ群の仲間です。 彗星が明るくなる要素は彗星本体の大きさ、太陽近くまで接近する軌道であること、地球に接近する軌道を持つことで決まります。写真のリニア彗星は昨年から地球に接近しており年の初めの今頃の今が一番明るく(8等級)なっています。0.3AU(1AU=地球と太陽との平均距離1億4959万km)まで接近しており望遠鏡で1分も観察していると星の間を移動している様子がわかります。1月1日の撮影は恒星追尾で6分間星は点だが彗星は棒状に伸びて写っている、今夜は彗星の動きに合わせた追尾で星が棒状に伸びている。

彗星が明るくなる要素は彗星本体の大きさ、太陽近くまで接近する軌道であること、地球に接近する軌道を持つことで決まります。写真のリニア彗星は昨年から地球に接近しており年の初めの今頃の今が一番明るく(8等級)なっています。0.3AU(1AU=地球と太陽との平均距離1億4959万km)まで接近しており望遠鏡で1分も観察していると星の間を移動している様子がわかります。1月1日の撮影は恒星追尾で6分間星は点だが彗星は棒状に伸びて写っている、今夜は彗星の動きに合わせた追尾で星が棒状に伸びている。

彗星が明るくなる要素は彗星本体の大きさ、太陽近くまで接近する軌道であること、地球に接近する軌道を持つことで決まります。写真のリニア彗星は昨年から地球に接近しており年の初めの今頃の今が一番明るく(8等級)なっています。0.3AU(1AU=地球と太陽との平均距離1億4959万km)まで接近しており望遠鏡で1分も観察していると星の間を移動している様子がわかります。1月1日の撮影は恒星追尾で6分間星は点だが彗星は棒状に伸びて写っている、今夜は彗星の動きに合わせた追尾で星が棒状に伸びている。

彗星が明るくなる要素は彗星本体の大きさ、太陽近くまで接近する軌道であること、地球に接近する軌道を持つことで決まります。写真のリニア彗星は昨年から地球に接近しており年の初めの今頃の今が一番明るく(8等級)なっています。0.3AU(1AU=地球と太陽との平均距離1億4959万km)まで接近しており望遠鏡で1分も観察していると星の間を移動している様子がわかります。1月1日の撮影は恒星追尾で6分間星は点だが彗星は棒状に伸びて写っている、今夜は彗星の動きに合わせた追尾で星が棒状に伸びている。 2013年01月01日

2013最初の撮影

夕方の薄明の中を南下する国際宇宙ステーションを見ながら望遠鏡ドームに入った。

今年最初の対象は接近中のリニア彗星(2012K5)約8等星にした地球に近いため6分間にも移動して棒状になってしまった。 新しい小惑星を発見すると命名権を持つが彗星は発見者の名前で呼ばれる。LINEAR(リニア)はリンカーン地球近傍小惑星探査 (LIncoln Near-Earth Asteroid Research: LINEAR) チームが発見した。口径1mの広角望遠鏡2台をリモート運用して毎晩空の各区画を5回観測しており既に30万個以上の新しい天体を検出している。アマチュアが新彗星を発見できる機会は減っている。

新しい小惑星を発見すると命名権を持つが彗星は発見者の名前で呼ばれる。LINEAR(リニア)はリンカーン地球近傍小惑星探査 (LIncoln Near-Earth Asteroid Research: LINEAR) チームが発見した。口径1mの広角望遠鏡2台をリモート運用して毎晩空の各区画を5回観測しており既に30万個以上の新しい天体を検出している。アマチュアが新彗星を発見できる機会は減っている。

今年最初の対象は接近中のリニア彗星(2012K5)約8等星にした地球に近いため6分間にも移動して棒状になってしまった。

新しい小惑星を発見すると命名権を持つが彗星は発見者の名前で呼ばれる。LINEAR(リニア)はリンカーン地球近傍小惑星探査 (LIncoln Near-Earth Asteroid Research: LINEAR) チームが発見した。口径1mの広角望遠鏡2台をリモート運用して毎晩空の各区画を5回観測しており既に30万個以上の新しい天体を検出している。アマチュアが新彗星を発見できる機会は減っている。

新しい小惑星を発見すると命名権を持つが彗星は発見者の名前で呼ばれる。LINEAR(リニア)はリンカーン地球近傍小惑星探査 (LIncoln Near-Earth Asteroid Research: LINEAR) チームが発見した。口径1mの広角望遠鏡2台をリモート運用して毎晩空の各区画を5回観測しており既に30万個以上の新しい天体を検出している。アマチュアが新彗星を発見できる機会は減っている。 2012年12月31日

日の出何処が早い

石廊崎・関東の元旦の日の出をシミュレーションした。

日の出の時間を決める要素は緯度経度の他、観察場所の標高と空気の密度(気温)で決まる。

気温については全て同じ仮定とした。本州では銚子が一番早いはず!スカイツリーの展望デッキ(350m)の方が早いのでは?

結果は以下の通りです。

結果は以下の通りです。

富士山山頂(3776m) 6時43分10秒

銚子(4m) 6時46分20秒

東京スカイツリー(350m)6時47分20秒

石廊崎(9m) 6時51分5秒

およそ標高が10m高くなると5.7秒早くなります。

日の出の時間を決める要素は緯度経度の他、観察場所の標高と空気の密度(気温)で決まる。

気温については全て同じ仮定とした。本州では銚子が一番早いはず!スカイツリーの展望デッキ(350m)の方が早いのでは?

結果は以下の通りです。

結果は以下の通りです。富士山山頂(3776m) 6時43分10秒

銚子(4m) 6時46分20秒

東京スカイツリー(350m)6時47分20秒

石廊崎(9m) 6時51分5秒

およそ標高が10m高くなると5.7秒早くなります。

2012年12月15日

同じ流星が見られる範囲

流星は、高度100km前後から光り始めて、高度50kmぐらいまでの所を飛んでいます。消えずに地上まで届くと隕石になります。

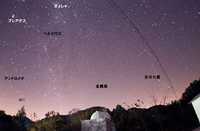

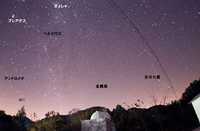

単純計算で言うと直角三角形のピタゴラスの定理、東京都心で頭上に見えた流星が、高度45度で見えるのは、都心から50-100kmの場所、高度30度で見えるのは、100km-200km圏。なので、おおむね「東京の天頂付近を流れた明るい流星が、大阪の空の端に見える」ような感じと思って構いません。 写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

国内で同時に三人以上の報告があると流れた軌跡を地図上に落とすこと更に宇宙を回っていた軌道を決定することも可能です。

大切なことは撮影された場所と正確な時間です、幸いデジカメはExifという撮影時のデータを画像と一緒に記録します。しかしカメラの最初の設定で入力した日付と時刻が不正確ではもったいないです。月に一度は時刻を1秒まで正確に合わせましょう。写真を写真投稿サイト等に投稿しておくとネットワークの良いところですが収集まとめてくれる方がいます。http://www.flickr.com/photos/mikaest/8270874695/この流星も関東各地で撮影され報告がたくさん寄せられています。

単純計算で言うと直角三角形のピタゴラスの定理、東京都心で頭上に見えた流星が、高度45度で見えるのは、都心から50-100kmの場所、高度30度で見えるのは、100km-200km圏。なので、おおむね「東京の天頂付近を流れた明るい流星が、大阪の空の端に見える」ような感じと思って構いません。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。国内で同時に三人以上の報告があると流れた軌跡を地図上に落とすこと更に宇宙を回っていた軌道を決定することも可能です。

大切なことは撮影された場所と正確な時間です、幸いデジカメはExifという撮影時のデータを画像と一緒に記録します。しかしカメラの最初の設定で入力した日付と時刻が不正確ではもったいないです。月に一度は時刻を1秒まで正確に合わせましょう。写真を写真投稿サイト等に投稿しておくとネットワークの良いところですが収集まとめてくれる方がいます。http://www.flickr.com/photos/mikaest/8270874695/この流星も関東各地で撮影され報告がたくさん寄せられています。

タグ :流星

2012年12月14日

双子座流星2012

12日13日14日の三夜、流星撮影カメラを設置。天球の半分(北天)をカバーするF2.8のレンズでISO1250 2.5分露出を宵から未明まで繰り返す。この条件では1等級以下の明るい流星を捉えることができる。約30個を撮影したが期待した火球(-6~-11等級)は飛ばず残念! 2012.12.1401h31m~33.5m

2012.12.1401h31m~33.5m いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

2012.12.1401h31m~33.5m

2012.12.1401h31m~33.5m いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。