2014年11月13日

探査機「ロゼッタ」10年間の旅

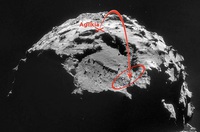

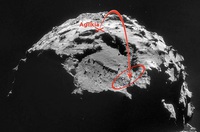

2004年3月に打ち上げられたESAの探査機「ロゼッタ」が、今年8月に目的地のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星近くに到達し減速しながら彗星の重力による衛星軌道に乗った。その後も徐々に減速しながら低軌道に遷移し彗星表層の観測とプローブ「フィラエ」の着陸地点を探っていた。

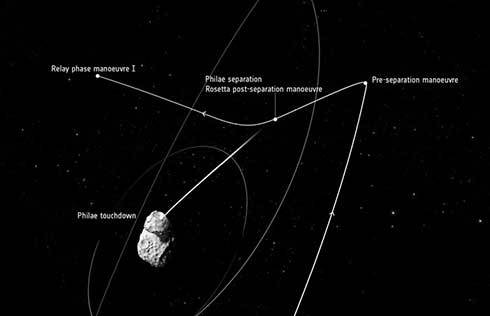

そしてついに自身も降下しながら「フィラエ」を分離11月12日午前1時JST「フィラエ」は地表に接触した。

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の探査機「ロゼッタ」重さ3トンが重さ100kgの子機「フィラエ」を搭載して長旅に出発したのは、今から約10年前の2004年3月のことだった。

目的のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達するためには太陽の周りを公転する地球・火星に接近重力と運動エネルギーにより探査機を加速するスイングバイを、

1回の火星スイングバイと計3回の地球スイングバイを行って彗星まで到達できる速度を得ることが出来た。

1回の火星スイングバイと計3回の地球スイングバイを行って彗星まで到達できる速度を得ることが出来た。

火星スイングバイ時の探査機体とのツーショット

途中小惑星シュテインス小惑星ルテティア((21)Lutetia)へ最接近し、約45億年の歴史を物語るような多数のクレーターが残る表面や横長の全体像をとらえた。

2011年6月以来、機体の温度を保つヒーターなど必要最低限の機器以外をオフにしていたロゼッタは、1月20日午後7時ごろ(日本時間。以下同)にセルフタイマーで“起床”。方向を知るためのスタートラッカーの起動や姿勢の制御など一連の復帰動作を自動で実行した後、8億km以上離れた地球に向けてシグナルを送った。シグナルは21日の午前4時18分、米ゴールドストーンと豪キャンベラにあるNASA深宇宙ネットワークのアンテナで受信された。

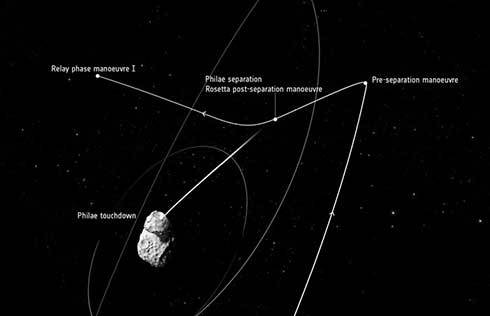

来るミッションに備えて機体と搭載装置のチェックなどを行い、5月に目標天体のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko)を200万km彼方から初めて撮影した。1969年に発見された同彗星は6.5年周期で地球軌道のやや外側から木星軌道あたりを公転している。 子機プローブ「フィラエ」を彗星地表に降ろすために一旦ロゼッタは彗星に落下する速度まで減速しながら降下し「フィラエ」を分離後自身は素早く今度はスラスタを噴かして加速して彗星衝突コースを抜け分離した「フィラエ」のみがそのまま彗星地表まで降下し無事ランディングを果たした。

子機プローブ「フィラエ」を彗星地表に降ろすために一旦ロゼッタは彗星に落下する速度まで減速しながら降下し「フィラエ」を分離後自身は素早く今度はスラスタを噴かして加速して彗星衝突コースを抜け分離した「フィラエ」のみがそのまま彗星地表まで降下し無事ランディングを果たした。

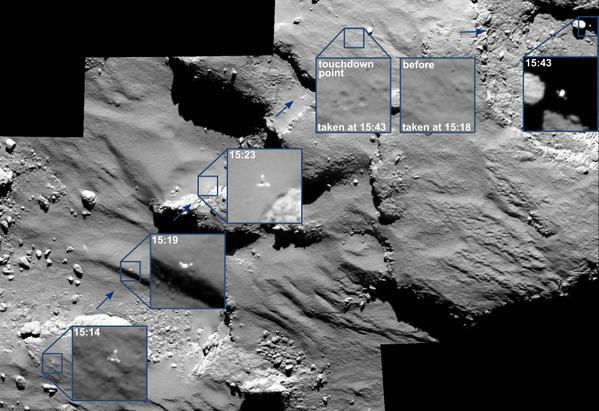

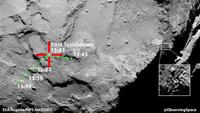

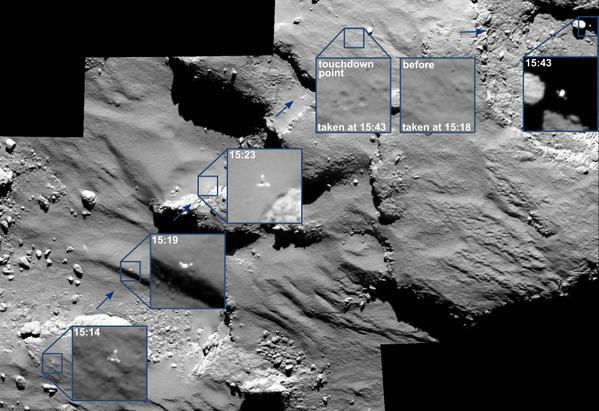

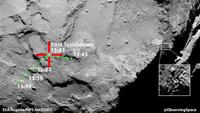

その後地表探査プローブ「フィラエ」の着地は質量の小さな低重力の下で着地反動を抑えるアンカーが機能せず数百メートル以上のバウンドを繰り返し崖のような場所に傾いて止まった。

「ロゼッタ」、航法カメラNAVCAMにて着陸機「フィラエ」の初着地点を発見!

彗星周囲のプラズマを調べる「RPC」(Rosetta Plasma Consortium)の科学者が、同彗星の地場の振幅の中に、不思議な“歌”を見つけた。それは40~50mHz(ミリヘルツ)と人間の可聴範囲よりかなり下だったが、SoundCloudでは人間に聞こえるように加工した音源を公開している。

https://soundcloud.com/esaops

フィラエ搭載バッテリーの寿命は60時間 この電力で着陸直後に一連のミッションを遂行する。

中でも最も重要な科学データを得る為にドリルで彗星を掘ってする分析がある。

また太陽電池パネルを供えているが通信を確立できる程度の発電量で分析機器を動かし続けることは出来ない。

そしてついに自身も降下しながら「フィラエ」を分離11月12日午前1時JST「フィラエ」は地表に接触した。

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の探査機「ロゼッタ」重さ3トンが重さ100kgの子機「フィラエ」を搭載して長旅に出発したのは、今から約10年前の2004年3月のことだった。

目的のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達するためには太陽の周りを公転する地球・火星に接近重力と運動エネルギーにより探査機を加速するスイングバイを、

1回の火星スイングバイと計3回の地球スイングバイを行って彗星まで到達できる速度を得ることが出来た。

1回の火星スイングバイと計3回の地球スイングバイを行って彗星まで到達できる速度を得ることが出来た。火星スイングバイ時の探査機体とのツーショット

途中小惑星シュテインス小惑星ルテティア((21)Lutetia)へ最接近し、約45億年の歴史を物語るような多数のクレーターが残る表面や横長の全体像をとらえた。

2011年6月以来、機体の温度を保つヒーターなど必要最低限の機器以外をオフにしていたロゼッタは、1月20日午後7時ごろ(日本時間。以下同)にセルフタイマーで“起床”。方向を知るためのスタートラッカーの起動や姿勢の制御など一連の復帰動作を自動で実行した後、8億km以上離れた地球に向けてシグナルを送った。シグナルは21日の午前4時18分、米ゴールドストーンと豪キャンベラにあるNASA深宇宙ネットワークのアンテナで受信された。

来るミッションに備えて機体と搭載装置のチェックなどを行い、5月に目標天体のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko)を200万km彼方から初めて撮影した。1969年に発見された同彗星は6.5年周期で地球軌道のやや外側から木星軌道あたりを公転している。

子機プローブ「フィラエ」を彗星地表に降ろすために一旦ロゼッタは彗星に落下する速度まで減速しながら降下し「フィラエ」を分離後自身は素早く今度はスラスタを噴かして加速して彗星衝突コースを抜け分離した「フィラエ」のみがそのまま彗星地表まで降下し無事ランディングを果たした。

子機プローブ「フィラエ」を彗星地表に降ろすために一旦ロゼッタは彗星に落下する速度まで減速しながら降下し「フィラエ」を分離後自身は素早く今度はスラスタを噴かして加速して彗星衝突コースを抜け分離した「フィラエ」のみがそのまま彗星地表まで降下し無事ランディングを果たした。

その後地表探査プローブ「フィラエ」の着地は質量の小さな低重力の下で着地反動を抑えるアンカーが機能せず数百メートル以上のバウンドを繰り返し崖のような場所に傾いて止まった。

「ロゼッタ」、航法カメラNAVCAMにて着陸機「フィラエ」の初着地点を発見!

彗星周囲のプラズマを調べる「RPC」(Rosetta Plasma Consortium)の科学者が、同彗星の地場の振幅の中に、不思議な“歌”を見つけた。それは40~50mHz(ミリヘルツ)と人間の可聴範囲よりかなり下だったが、SoundCloudでは人間に聞こえるように加工した音源を公開している。

https://soundcloud.com/esaops

フィラエ搭載バッテリーの寿命は60時間 この電力で着陸直後に一連のミッションを遂行する。

中でも最も重要な科学データを得る為にドリルで彗星を掘ってする分析がある。

また太陽電池パネルを供えているが通信を確立できる程度の発電量で分析機器を動かし続けることは出来ない。

彗星ヒッチハイカー/NASA Innovative Advanced Concept

新彗星C/2014E2(Jacques)は7月上旬に肉眼等級?

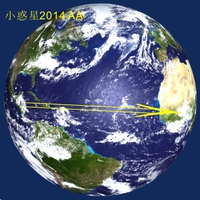

2014年10月20日JSTに彗星が火星に最接近Near Miss with Mars!

大熊座のM82バースト銀河に現れた超新星

今年最初に発見された小惑星

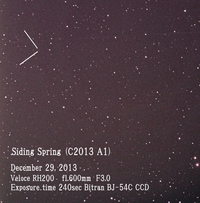

年末にチェックした彗星(2013)

新彗星C/2014E2(Jacques)は7月上旬に肉眼等級?

2014年10月20日JSTに彗星が火星に最接近Near Miss with Mars!

大熊座のM82バースト銀河に現れた超新星

今年最初に発見された小惑星

年末にチェックした彗星(2013)