2012年12月31日

日の出何処が早い

石廊崎・関東の元旦の日の出をシミュレーションした。

日の出の時間を決める要素は緯度経度の他、観察場所の標高と空気の密度(気温)で決まる。

気温については全て同じ仮定とした。本州では銚子が一番早いはず!スカイツリーの展望デッキ(350m)の方が早いのでは?

結果は以下の通りです。

結果は以下の通りです。

富士山山頂(3776m) 6時43分10秒

銚子(4m) 6時46分20秒

東京スカイツリー(350m)6時47分20秒

石廊崎(9m) 6時51分5秒

およそ標高が10m高くなると5.7秒早くなります。

日の出の時間を決める要素は緯度経度の他、観察場所の標高と空気の密度(気温)で決まる。

気温については全て同じ仮定とした。本州では銚子が一番早いはず!スカイツリーの展望デッキ(350m)の方が早いのでは?

結果は以下の通りです。

結果は以下の通りです。富士山山頂(3776m) 6時43分10秒

銚子(4m) 6時46分20秒

東京スカイツリー(350m)6時47分20秒

石廊崎(9m) 6時51分5秒

およそ標高が10m高くなると5.7秒早くなります。

2012年12月15日

同じ流星が見られる範囲

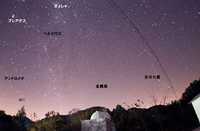

流星は、高度100km前後から光り始めて、高度50kmぐらいまでの所を飛んでいます。消えずに地上まで届くと隕石になります。

単純計算で言うと直角三角形のピタゴラスの定理、東京都心で頭上に見えた流星が、高度45度で見えるのは、都心から50-100kmの場所、高度30度で見えるのは、100km-200km圏。なので、おおむね「東京の天頂付近を流れた明るい流星が、大阪の空の端に見える」ような感じと思って構いません。 写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

国内で同時に三人以上の報告があると流れた軌跡を地図上に落とすこと更に宇宙を回っていた軌道を決定することも可能です。

大切なことは撮影された場所と正確な時間です、幸いデジカメはExifという撮影時のデータを画像と一緒に記録します。しかしカメラの最初の設定で入力した日付と時刻が不正確ではもったいないです。月に一度は時刻を1秒まで正確に合わせましょう。写真を写真投稿サイト等に投稿しておくとネットワークの良いところですが収集まとめてくれる方がいます。http://www.flickr.com/photos/mikaest/8270874695/この流星も関東各地で撮影され報告がたくさん寄せられています。

単純計算で言うと直角三角形のピタゴラスの定理、東京都心で頭上に見えた流星が、高度45度で見えるのは、都心から50-100kmの場所、高度30度で見えるのは、100km-200km圏。なので、おおむね「東京の天頂付近を流れた明るい流星が、大阪の空の端に見える」ような感じと思って構いません。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。

写真は伊豆松崎で12月14日の19時52分頃に流れたマイナス3~4等星のふたご座流星群の軌跡です。デジカメで星や流星の写真を狙うかたも多くなりました、また別の目的で夜空の写真を狙っていてたまたま明るい流れ星が飛び込むこともあります。非常に明るい火球や隕石になるものであった時にこの写真が大いに役に立ちます。国内で同時に三人以上の報告があると流れた軌跡を地図上に落とすこと更に宇宙を回っていた軌道を決定することも可能です。

大切なことは撮影された場所と正確な時間です、幸いデジカメはExifという撮影時のデータを画像と一緒に記録します。しかしカメラの最初の設定で入力した日付と時刻が不正確ではもったいないです。月に一度は時刻を1秒まで正確に合わせましょう。写真を写真投稿サイト等に投稿しておくとネットワークの良いところですが収集まとめてくれる方がいます。http://www.flickr.com/photos/mikaest/8270874695/この流星も関東各地で撮影され報告がたくさん寄せられています。

タグ :流星

2012年12月14日

双子座流星2012

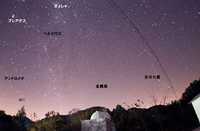

12日13日14日の三夜、流星撮影カメラを設置。天球の半分(北天)をカバーするF2.8のレンズでISO1250 2.5分露出を宵から未明まで繰り返す。この条件では1等級以下の明るい流星を捉えることができる。約30個を撮影したが期待した火球(-6~-11等級)は飛ばず残念! 2012.12.1401h31m~33.5m

2012.12.1401h31m~33.5m いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

2012.12.1401h31m~33.5m

2012.12.1401h31m~33.5m いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。

いわゆるロボット撮影でタイムラプス撮影に使われる手法です。しかし寒気の中ではレンズにはヒーター、カメラボディーは防水カバーと外部電源を取り付け、それなりに大げさになる。操作する本人は雨が降らない限り夕方スイッチを入れ翌朝回収するだけでお手軽と言えばお手軽です。