2013年04月07日

周極星となったパンスターズ彗星

画像はロシアで撮影されたパン彗星です、明方北東の空でアンドロメダ大星雲(M31)と並んだ様子M31の明るさが3.5等星です。 Copyright: Smilyk Pavel 今は近日点を通過して遠ざかりつつある。天球上では北極星の方向に毎日移動しており、間もなく日本緯度でも北極星の周りをぐるぐる回る周極星となる。国内では緯度が低く観察条件が悪いためこれほど広範囲に広がったダストの尾は撮影できない。ロシアなど北極星が真上近い高緯度地域では条件が良く素晴らしい画像が公開されている。http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841&start=125

今は近日点を通過して遠ざかりつつある。天球上では北極星の方向に毎日移動しており、間もなく日本緯度でも北極星の周りをぐるぐる回る周極星となる。国内では緯度が低く観察条件が悪いためこれほど広範囲に広がったダストの尾は撮影できない。ロシアなど北極星が真上近い高緯度地域では条件が良く素晴らしい画像が公開されている。http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841&start=125

今は近日点を通過して遠ざかりつつある。天球上では北極星の方向に毎日移動しており、間もなく日本緯度でも北極星の周りをぐるぐる回る周極星となる。国内では緯度が低く観察条件が悪いためこれほど広範囲に広がったダストの尾は撮影できない。ロシアなど北極星が真上近い高緯度地域では条件が良く素晴らしい画像が公開されている。http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841&start=125

今は近日点を通過して遠ざかりつつある。天球上では北極星の方向に毎日移動しており、間もなく日本緯度でも北極星の周りをぐるぐる回る周極星となる。国内では緯度が低く観察条件が悪いためこれほど広範囲に広がったダストの尾は撮影できない。ロシアなど北極星が真上近い高緯度地域では条件が良く素晴らしい画像が公開されている。http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841&start=125 2013年03月25日

パンスターズ彗星望遠鏡画像

日中の雨が夕方に止み透明度良く晴れあがった。月明りが強いので口径20cm焦点距離1,200mmの望遠鏡で拡大撮影した。低空の為、街明りのゴーストも盛大に入ってます。質量の大きな彗星の核はしっかりしてるが右下が地平線となり色の大気分散(大気の波長による屈折の違い)で色もついてしまった。こんなときには補正用のウェッジプリズムを入れるとよいらしいが。・・・

2013年03月18日

C/2013 E2 (岩本)徳島の岩本さんが新彗星を発見

C/2013 E2 ( Iwamoto )徳島県阿波市の岩本雅之さんが、3月11日朝5時0分10cmの望遠鏡で撮影したわし座の画像に14等級の新彗星を発見した。 日本人による新彗星発見は2010年11月の池谷・村上彗星以来。おめでとうございます。写真は私が16日朝4時45分に20cm望遠鏡で撮影(水瓶座を移動中)

日本人による新彗星発見は2010年11月の池谷・村上彗星以来。おめでとうございます。写真は私が16日朝4時45分に20cm望遠鏡で撮影(水瓶座を移動中)

3月21日撮影 8月15日撮影

徳島新聞記事→http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/03/2013_13633976529927.html

日本人による新彗星発見は2010年11月の池谷・村上彗星以来。おめでとうございます。写真は私が16日朝4時45分に20cm望遠鏡で撮影(水瓶座を移動中)

日本人による新彗星発見は2010年11月の池谷・村上彗星以来。おめでとうございます。写真は私が16日朝4時45分に20cm望遠鏡で撮影(水瓶座を移動中)3月21日撮影 8月15日撮影

徳島新聞記事→http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/03/2013_13633976529927.html

2013年03月12日

パンスターズ彗星

西伊豆の松崎町岩地から駿河湾を挟んで牧之原市方面に沈むパンスターズ彗星を捉えた。18:20頃から薄明の中で双眼鏡を使ってやっと見える。空がもう少し暗くなった18:45に150mmのレンズで捉えた彗星は水平線より僅かに上。(肉眼では確認できなかった)

2013年03月03日

ISON彗星 アイソン彗星は大物そして流星雨? C/2012S1

今年の年末に大彗星となるアイソン彗星。2014年1月14日-15日頃に彗星が通過した後の軌道近くを地球が横切る。彗星がまき散らしたダストが豊富なら大流星群?その検証とこれからアイソン彗星に起こるイベントをまとめた。2月下旬には木星軌道内側まで近づき夜半の双子座をゆっくり移動している。(15等星)

ImageOwner Scotland (UK)David Richards, 彗星は太陽系の惑星の軌道面とかなり平行に近い軌道で北半球側から接近11月の初めに地球軌道の内側に入ると共に南半球側に移る太陽に近づくにつれスピードを増しながら11月28日に太陽に最接近する。近日点距離が187万km(0.0125AU)で太陽の表面からたった117万kmになる。http://www.space.com/22002-comet-ison-timeline-sun-flyby.html

彗星は太陽系の惑星の軌道面とかなり平行に近い軌道で北半球側から接近11月の初めに地球軌道の内側に入ると共に南半球側に移る太陽に近づくにつれスピードを増しながら11月28日に太陽に最接近する。近日点距離が187万km(0.0125AU)で太陽の表面からたった117万kmになる。http://www.space.com/22002-comet-ison-timeline-sun-flyby.html

http://astrobob.areavoices.com/files/2013/07/ISON-SOHO-LASCO.jpg

すぐに北半球面に移り太陽から離れて行く。地球からの見え方はこれから5月中旬まで夕方の西空で(火星と木星の中間の距離で11等星より暗い)その後8月中旬までは地球と太陽の後ろ側になり日中で見ることはできない。地球の公転が進み8月下旬から11月28日の太陽への最接近直前まで明け方の東南東低空で見ることができる。9月では11等星程だが11月に入ると明るくなり双眼鏡や肉眼でも見えだす。最接近前後にはマイナス11等星(満月位)にもなると予報する見方も有り日中太陽の近くに見ることが出来るかもしれない。最接近後の29日夕方は西空が水平線まで見える場所で16:30の日没から薄明の終える19:00頃西の夕空に尾だけ見られるかもしれない。核(頭部)は16:45分に没する。12月上旬に明けの東南東に大きな尾をたなびかせる姿が一番の見ごろとなる。12月中旬には北の北極星方向に移動夕方と明け方に見られだんだん暗くなって行く、下旬には(周極星)となり一晩中見ることが出来る。

☆注目すべきイベント

①10月1日頃「火星」に軌道上で接近する(見かけではない)・・明るさの変化や尾の形に変化が見られるかもしれない?

②11月28日から29日の近日点通過はあまりにも距離が近く何が起こってもおかしくない。直後の核と尾の観察は明けより夕空の方が条件が良い。29日・30日。

③2014年1月14日-17日頃に彗星が通過した後の軌道近くを地球が横切る。彗星がまき散らしたダストが豊富なら大流星群?

★アイソン彗星が大物たる所以

3月2日(木星軌道の内側に入ったばかり)の私の撮像 にも既に尾が見え始めている。昨年のThe International Scientific Optical Network (ISON) の発見画像にも既に尾が見られ質量こそ普通だが彗星の尾を作る物質が豊富で有ることを物語っている。そして何よりも太陽に近づく距離です。ISONに属するロシアの小さな天文台Kislovodsk Observatoryと発見者のお二人を紹介いたします。http://astrobob.areavoices.com/tag/c2012-s1-ison/

にも既に尾が見え始めている。昨年のThe International Scientific Optical Network (ISON) の発見画像にも既に尾が見られ質量こそ普通だが彗星の尾を作る物質が豊富で有ることを物語っている。そして何よりも太陽に近づく距離です。ISONに属するロシアの小さな天文台Kislovodsk Observatoryと発見者のお二人を紹介いたします。http://astrobob.areavoices.com/tag/c2012-s1-ison/

ImageOwner Scotland (UK)David Richards,

彗星は太陽系の惑星の軌道面とかなり平行に近い軌道で北半球側から接近11月の初めに地球軌道の内側に入ると共に南半球側に移る太陽に近づくにつれスピードを増しながら11月28日に太陽に最接近する。近日点距離が187万km(0.0125AU)で太陽の表面からたった117万kmになる。http://www.space.com/22002-comet-ison-timeline-sun-flyby.html

彗星は太陽系の惑星の軌道面とかなり平行に近い軌道で北半球側から接近11月の初めに地球軌道の内側に入ると共に南半球側に移る太陽に近づくにつれスピードを増しながら11月28日に太陽に最接近する。近日点距離が187万km(0.0125AU)で太陽の表面からたった117万kmになる。http://www.space.com/22002-comet-ison-timeline-sun-flyby.htmlhttp://astrobob.areavoices.com/files/2013/07/ISON-SOHO-LASCO.jpg

すぐに北半球面に移り太陽から離れて行く。地球からの見え方はこれから5月中旬まで夕方の西空で(火星と木星の中間の距離で11等星より暗い)その後8月中旬までは地球と太陽の後ろ側になり日中で見ることはできない。地球の公転が進み8月下旬から11月28日の太陽への最接近直前まで明け方の東南東低空で見ることができる。9月では11等星程だが11月に入ると明るくなり双眼鏡や肉眼でも見えだす。最接近前後にはマイナス11等星(満月位)にもなると予報する見方も有り日中太陽の近くに見ることが出来るかもしれない。最接近後の29日夕方は西空が水平線まで見える場所で16:30の日没から薄明の終える19:00頃西の夕空に尾だけ見られるかもしれない。核(頭部)は16:45分に没する。12月上旬に明けの東南東に大きな尾をたなびかせる姿が一番の見ごろとなる。12月中旬には北の北極星方向に移動夕方と明け方に見られだんだん暗くなって行く、下旬には(周極星)となり一晩中見ることが出来る。

☆注目すべきイベント

①10月1日頃「火星」に軌道上で接近する(見かけではない)・・明るさの変化や尾の形に変化が見られるかもしれない?

②11月28日から29日の近日点通過はあまりにも距離が近く何が起こってもおかしくない。直後の核と尾の観察は明けより夕空の方が条件が良い。29日・30日。

③2014年1月14日-17日頃に彗星が通過した後の軌道近くを地球が横切る。彗星がまき散らしたダストが豊富なら大流星群?

★アイソン彗星が大物たる所以

3月2日(木星軌道の内側に入ったばかり)の私の撮像

にも既に尾が見え始めている。昨年のThe International Scientific Optical Network (ISON) の発見画像にも既に尾が見られ質量こそ普通だが彗星の尾を作る物質が豊富で有ることを物語っている。そして何よりも太陽に近づく距離です。ISONに属するロシアの小さな天文台Kislovodsk Observatoryと発見者のお二人を紹介いたします。http://astrobob.areavoices.com/tag/c2012-s1-ison/

にも既に尾が見え始めている。昨年のThe International Scientific Optical Network (ISON) の発見画像にも既に尾が見られ質量こそ普通だが彗星の尾を作る物質が豊富で有ることを物語っている。そして何よりも太陽に近づく距離です。ISONに属するロシアの小さな天文台Kislovodsk Observatoryと発見者のお二人を紹介いたします。http://astrobob.areavoices.com/tag/c2012-s1-ison/ 2013年03月02日

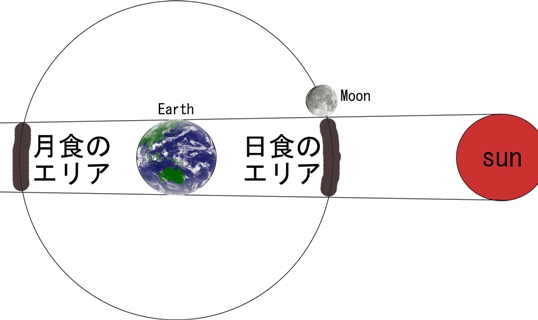

月蝕は日蝕より少ない?

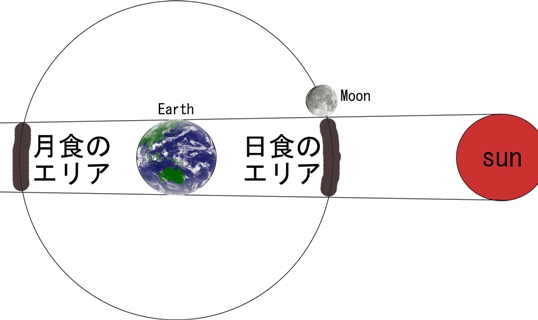

地球上で見られる蝕には日蝕(月が太陽を隠す)、月蝕(月が地球の影に入る)、惑星蝕があります。月蝕のnewsは年に数回耳にするとおもいます。 たとえば自分が生活する同じ場所で月食は平均すると年に1度くらい見られますし、2010年のように年に3度も見られることだってあります。皆既月食も数年に一度は起こって、年に2度見られる年だってあります。それと比べて日食は数年に一度しか見ることができません。さらに皆既日食となると、場所を固定とると300年から400年に一度しか見ることができないとも言われています。 しかし金銭的な余裕?のある方が地球上のどこにでも飛んでいけるとすると事情は変わります。上図のように日食は月の影という狭いエリアに入らないと見られないのに対し、月食は月が昇ってさえいればどこからでも見ることができます。その違いが月食は自分が生活する同じ場所で日食よりも多く見られだけなのです。地球全体で起こる回数を比較すると、日食よりも月食の方が起こる頻度が少ないのです。例えば20世紀に起こった回数をカウントすると、日食が228回であるのに対して月食は146回(本影食のみ)でした。

たとえば自分が生活する同じ場所で月食は平均すると年に1度くらい見られますし、2010年のように年に3度も見られることだってあります。皆既月食も数年に一度は起こって、年に2度見られる年だってあります。それと比べて日食は数年に一度しか見ることができません。さらに皆既日食となると、場所を固定とると300年から400年に一度しか見ることができないとも言われています。 しかし金銭的な余裕?のある方が地球上のどこにでも飛んでいけるとすると事情は変わります。上図のように日食は月の影という狭いエリアに入らないと見られないのに対し、月食は月が昇ってさえいればどこからでも見ることができます。その違いが月食は自分が生活する同じ場所で日食よりも多く見られだけなのです。地球全体で起こる回数を比較すると、日食よりも月食の方が起こる頻度が少ないのです。例えば20世紀に起こった回数をカウントすると、日食が228回であるのに対して月食は146回(本影食のみ)でした。

先月オーストラリアで見られた月が木星を隠す木星食を紹介します。

http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=133036&d=1361326006

http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=133175&d=1361486631

たとえば自分が生活する同じ場所で月食は平均すると年に1度くらい見られますし、2010年のように年に3度も見られることだってあります。皆既月食も数年に一度は起こって、年に2度見られる年だってあります。それと比べて日食は数年に一度しか見ることができません。さらに皆既日食となると、場所を固定とると300年から400年に一度しか見ることができないとも言われています。 しかし金銭的な余裕?のある方が地球上のどこにでも飛んでいけるとすると事情は変わります。上図のように日食は月の影という狭いエリアに入らないと見られないのに対し、月食は月が昇ってさえいればどこからでも見ることができます。その違いが月食は自分が生活する同じ場所で日食よりも多く見られだけなのです。地球全体で起こる回数を比較すると、日食よりも月食の方が起こる頻度が少ないのです。例えば20世紀に起こった回数をカウントすると、日食が228回であるのに対して月食は146回(本影食のみ)でした。

たとえば自分が生活する同じ場所で月食は平均すると年に1度くらい見られますし、2010年のように年に3度も見られることだってあります。皆既月食も数年に一度は起こって、年に2度見られる年だってあります。それと比べて日食は数年に一度しか見ることができません。さらに皆既日食となると、場所を固定とると300年から400年に一度しか見ることができないとも言われています。 しかし金銭的な余裕?のある方が地球上のどこにでも飛んでいけるとすると事情は変わります。上図のように日食は月の影という狭いエリアに入らないと見られないのに対し、月食は月が昇ってさえいればどこからでも見ることができます。その違いが月食は自分が生活する同じ場所で日食よりも多く見られだけなのです。地球全体で起こる回数を比較すると、日食よりも月食の方が起こる頻度が少ないのです。例えば20世紀に起こった回数をカウントすると、日食が228回であるのに対して月食は146回(本影食のみ)でした。先月オーストラリアで見られた月が木星を隠す木星食を紹介します。

http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=133036&d=1361326006

http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=133175&d=1361486631

2013年02月27日

国民の祝日と歴要綱

国民の祝日は法律と政令で定められているが、祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。

国民の祝日は法律と政令で定められているが、祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。2月1日官報26頁より↓

これは天文学的に推算決定せねばならなく太陽が春分点・秋分点を通過した瞬間、すなわち太陽黄経が0・180度となったときです。(大気差や日の出入の定義により昼と夜の時間は同じにならない)

以上により祝日は国立天文台の歴算室で決められ毎年2月の官報に歴要綱として祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食をまとめて発表される。気になる連休ですが本年(2013)と同じく振替休日2回の大型連休の無い年になります。日本で見られる月蝕1回。

タグ :暦

2013年02月25日

アメリカの天体望遠鏡ショー NEAF2013

米国の天文と望遠鏡見本市、Northeast Astronomy Forum & Telescope Show 2013

http://www.rocklandastronomy.com/neaf/index.html

やはり経済大国アメリカ盛大です。日本のメーカーは日本光学・高橋製作所・ビクセン・トミーテック(boge)・ダイイチが出展します。

やはり経済大国アメリカ盛大です。日本のメーカーは日本光学・高橋製作所・ビクセン・トミーテック(boge)・ダイイチが出展します。

2011の様子はリンク→http://www.chesmontastro.org/node/6718

http://www.rocklandastronomy.com/neaf/index.html

やはり経済大国アメリカ盛大です。日本のメーカーは日本光学・高橋製作所・ビクセン・トミーテック(boge)・ダイイチが出展します。

やはり経済大国アメリカ盛大です。日本のメーカーは日本光学・高橋製作所・ビクセン・トミーテック(boge)・ダイイチが出展します。2011の様子はリンク→http://www.chesmontastro.org/node/6718

2013年02月17日

今年期待の大彗星の今

今年3月と11月に太陽に接近するパンスターズとアイソン彗星の今の様子。

パンスターズ彗星は3月10日に太陽に一番接近し日本でも夕方低い西空に見られるようになる。下旬まで双眼鏡で観察出来るがあまり地平高度は上がらず条件はあまり良くない。今は南半球の明けの東の空にある。ニュージーランド在住の 米戸 実様のウェブサイトで確認できます。http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm

年末の11月28日に太陽に最接近するアイソン彗星はまだ太陽から7億6300万km(太陽~地球の距離の約5倍)も離れているにも関わらず既に活発で、彗星核から6万4400km以上の尾が伸びていることが確認された。こちらはほぼ大彗星になることは間違いない。北半球では開けの東の空で太陽接近前後2カ月条件良く観察出来る。以下1月30日と2月13日に焦点距離1,120mm、560mmで撮影した画像です。まだ明るさは15.5等星と暗く尾も視線で核の後になり地球からは捉えにくい。

パンスターズ彗星は3月10日に太陽に一番接近し日本でも夕方低い西空に見られるようになる。下旬まで双眼鏡で観察出来るがあまり地平高度は上がらず条件はあまり良くない。今は南半球の明けの東の空にある。ニュージーランド在住の 米戸 実様のウェブサイトで確認できます。http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm

年末の11月28日に太陽に最接近するアイソン彗星はまだ太陽から7億6300万km(太陽~地球の距離の約5倍)も離れているにも関わらず既に活発で、彗星核から6万4400km以上の尾が伸びていることが確認された。こちらはほぼ大彗星になることは間違いない。北半球では開けの東の空で太陽接近前後2カ月条件良く観察出来る。以下1月30日と2月13日に焦点距離1,120mm、560mmで撮影した画像です。まだ明るさは15.5等星と暗く尾も視線で核の後になり地球からは捉えにくい。

2013年02月16日

小惑星2012DA14を撮影!!

小惑星2012DA14落下も衝突も無く無事通過を確認。

しかし危うい地球接近であった様子を紹介します。 午前2時~5時半まで快晴で空の透明度も最良のコンディションでした。50mmと150mmのレンズで全て1分間の露出で撮影、全て恒星追尾をして星は点になり動く対象の軌跡が線になっています。眼視では口径50mm7倍の双眼鏡でずっと確認出来ました。50倍の望遠鏡でも数回確認しましたが視野が狭く通過座標を先回りして待ちうけるも数秒で視野を通過する。

午前2時~5時半まで快晴で空の透明度も最良のコンディションでした。50mmと150mmのレンズで全て1分間の露出で撮影、全て恒星追尾をして星は点になり動く対象の軌跡が線になっています。眼視では口径50mm7倍の双眼鏡でずっと確認出来ました。50倍の望遠鏡でも数回確認しましたが視野が狭く通過座標を先回りして待ちうけるも数秒で視野を通過する。

下は地平高度10度位で最初に捉えた場面から最接近直前の人工衛星とのニアミス(角速度が近くかなり接近した様子)続いて最接近時は1分間の軌跡が一番長い、赤道上空に並ぶ各国の静止衛星軌道面を通過(一直線に並んでいる)、最後は獅子座を通過中。線となった軌跡を強拡大すると明暗が有り表面の凸凹反射率反映しているようです。http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130219.html

NASA深宇宙ネットワークのゴールドストーン追跡局(米カリフォルニア州)にある70mアンテナは、小惑星の距離が地球最接近後に12万kmから31万kmまで遠ざかっていくところでレーダー観測を行った。8時間分の72枚の画像をつなげた動画を見ると、細長い物体が観測時間の間にほぼ1回転しているのがわかる。長さは約40mと推定される。

しかし危うい地球接近であった様子を紹介します。

午前2時~5時半まで快晴で空の透明度も最良のコンディションでした。50mmと150mmのレンズで全て1分間の露出で撮影、全て恒星追尾をして星は点になり動く対象の軌跡が線になっています。眼視では口径50mm7倍の双眼鏡でずっと確認出来ました。50倍の望遠鏡でも数回確認しましたが視野が狭く通過座標を先回りして待ちうけるも数秒で視野を通過する。

午前2時~5時半まで快晴で空の透明度も最良のコンディションでした。50mmと150mmのレンズで全て1分間の露出で撮影、全て恒星追尾をして星は点になり動く対象の軌跡が線になっています。眼視では口径50mm7倍の双眼鏡でずっと確認出来ました。50倍の望遠鏡でも数回確認しましたが視野が狭く通過座標を先回りして待ちうけるも数秒で視野を通過する。下は地平高度10度位で最初に捉えた場面から最接近直前の人工衛星とのニアミス(角速度が近くかなり接近した様子)続いて最接近時は1分間の軌跡が一番長い、赤道上空に並ぶ各国の静止衛星軌道面を通過(一直線に並んでいる)、最後は獅子座を通過中。線となった軌跡を強拡大すると明暗が有り表面の凸凹反射率反映しているようです。http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130219.html

NASA深宇宙ネットワークのゴールドストーン追跡局(米カリフォルニア州)にある70mアンテナは、小惑星の距離が地球最接近後に12万kmから31万kmまで遠ざかっていくところでレーダー観測を行った。8時間分の72枚の画像をつなげた動画を見ると、細長い物体が観測時間の間にほぼ1回転しているのがわかる。長さは約40mと推定される。