2014年07月14日

彗星ヒッチハイカー/NASA Innovative Advanced Concept

Twitterのフォロアーさんの投稿から

以下の報告記事にたどりついた。

↓

喜びの報告です。2014年度のNIAC(※1 Fellowに選ばれました!!

Masahiro Ono

NASA JPL

http://www.nasa.gov/content/comet-hitchhiker-harvesting-kinetic-energy-from-small-bodies-to-enable-fast-and-low-cost/#.U6UKU_mE0Xs

彗星ヒッチハイカー:小天体から運動エネルギーを獲得し、高速かつ低コストの深宇宙ミッションを可能にする

発案者は小野雅裕(おのまさひろ)氏 大阪出身31歳 現在NASAジェット推進研究所Research Technologist

研究テーマは不確定性のある環境下での確率的最適制御、応用は無人飛行機・宇宙機の自動操縦、スマートグリッド、建物の空調の自動制御などなど

他に緒野雅裕という名で小説執筆 著書『宇宙を目指して海を渡る MITで得た学び NASA転職を決めた理由』

◎論文アイデアは英語なので私を含めてご本人による日本語解説を付けます。

彗星ヒッチハイカーとは、文字通り彗星をヒッチハイクして太陽系を航行するコンセプトである。このコンセプトは、燃料の代わりにテザー(紐)を積んだ宇宙機を用い、ターゲットとする天体から運動エネルギーを獲得することで実現される。まず、宇宙機はターゲット天体の近くを通過する際に銛を打ち込み、テザーの一端をターゲット天体に固定する。その後、ターゲット天体が遠ざかっていくにつれて、宇宙機はテザーを繰り出しつつ、回生ブレーキをかけて緩やか(5G以下)な加速を行うとともに、電力を得る。

このアイデアは魚釣りの例えを用いると直感的に理解できる。小舟に乗った漁師が、高速で逃げる大きな魚を捕まえるシチュエーションを想像してほしい。熟練した漁師は、魚が釣り針にかかった後、釣り糸を固定するのではなく、緩やかな張力を保ちながら繰り出してゆく。もし十分な長さの釣り糸があれば、いずれボートは緩やかな加速を経て魚に追いつくことができる。このコンセプトは3つのことを可能にする。

第一は、燃料を用いない小天体への着陸や軌道投入である。カーボンナノチューブのテザーを用いれば、彗星ヒッチハイカーは最大で10 km/sの速度増分を得ることができると我々は試算している。このレベルの速度増分が得られれば、長周期彗星やカイパーベルト天体(KBO)への着陸・軌道投入が可能となる。(ちなみに長周期彗星やKBOは、まだどの探査機も訪れていない。)既存の技術では、そのそばを通り過ぎることしかできない。

第二は、重力を用いない小天体でのスイングバイである。彗星ヒッチハイカーは、獲得したエネルギーの25%を使ってテザーを巻き戻したりイオンエンジンを駆動したりすることで、約5km/sの追加の速度増分を得ることができる。望んだ速度増分が得られた後に、テザーはターゲット天体から切り離される。我々のコンセプトは、たくさんある小天体の高い相対速度と多様な軌道をフル活用し、太陽系の様々な目的地に短時間で到達することを可能にする。たとえば、近日点距離が0.5天文単位(AU)の彗星をヒッチハイクすることで、彗星ヒッチハイカーは現在の冥王星の距離(32.6 AU)まで5.6年、ハウメアの距離(50.8 AU)まで8.8年で到達できる。

第三は、深宇宙での発電である。回生ブレーキの効率が25%と仮定すると、2トンの彗星ヒッチハイカーは約25GJの電力を得ることができる。これは1 kWの電力消費の機器を290日にわたって駆動することが可能な量のエネルギーである。もし将来、ガソリンと同程度のエネルギー密度を達成できれば、25GJを500 kgの重さの電池に貯蔵できるため、彗星ヒッチハイキングは太陽系の外縁部における有望なエネルギー源となりうる。

彗星ヒッチハイカーが可能にする科学ミッションは、学術的に面白いだけでなく、NASAの戦略的目標である「太陽系の構成、起源、そして歴史を解き明かす」ために必要不可欠なものである。そのようなミッションの例を3つ挙げると、1) 太陽系が生まれたときの化学的組成が残る原始天体の探査、2) KBOの詳細な調査、そして3) 惑星間塵の分布のマッピングである。この三つのミッションは、現在の技術では非現実的か非常にコストのかかるレベルの速度増分を深宇宙において必要とする。

彗星ヒッチハイカーが可能にする科学ミッションは、学術的に面白いだけでなく、NASAの戦略的目標である「太陽系の構成、起源、そして歴史を解き明かす」ために必要不可欠なものである。そのようなミッションの例を3つ挙げると、1) 太陽系が生まれたときの化学的組成が残る原始天体の探査、2) KBOの詳細な調査、そして3) 惑星間塵の分布のマッピングである。この三つのミッションは、現在の技術では非現実的か非常にコストのかかるレベルの速度増分を深宇宙において必要とする。

我々のコンセプトは、関連するテザー・ベースのフライバイのコンセプトと比べて重要な優位性がある。テザー・ベースのフライバイとは、固定された長さのテザーを用いて、重力アシストのようにターゲット天体との相対速度の方向を変えるというアイデアである。この方法では相対速度を減らすことができないため、着陸や軌道投入には使えない。彗星ヒッチハイカーは、テザーを繰り出しつつ回生ブレーキをかけて加速をし、同時にエネルギーを獲得するという点において、決定的に異なる。このアプローチは宇宙機の速度をターゲット天体と一致させることを可能とし、結果として、未だ探査されたことのない長周期彗星やKBOへの軟着陸や軌道投入を可能とする。

彗星ヒッチハイカーによって、宇宙探査のフロンティアを太陽系のもっともエキゾティックな星々へと進めることができると、我々は強く信じている。

※1 NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts)とは、「SFを現実にする」ためのNASAのプログラムです。毎年数百件応募されるアイデアの中から10件程度を選び、それぞれに10万ドル(約1000万円)の研究費を与えて、実現可能性を調査してもらいます。

以下の報告記事にたどりついた。

↓

喜びの報告です。2014年度のNIAC(※1 Fellowに選ばれました!!

Masahiro Ono

NASA JPL

http://www.nasa.gov/content/comet-hitchhiker-harvesting-kinetic-energy-from-small-bodies-to-enable-fast-and-low-cost/#.U6UKU_mE0Xs

彗星ヒッチハイカー:小天体から運動エネルギーを獲得し、高速かつ低コストの深宇宙ミッションを可能にする

発案者は小野雅裕(おのまさひろ)氏 大阪出身31歳 現在NASAジェット推進研究所Research Technologist

研究テーマは不確定性のある環境下での確率的最適制御、応用は無人飛行機・宇宙機の自動操縦、スマートグリッド、建物の空調の自動制御などなど

他に緒野雅裕という名で小説執筆 著書『宇宙を目指して海を渡る MITで得た学び NASA転職を決めた理由』

◎論文アイデアは英語なので私を含めてご本人による日本語解説を付けます。

彗星ヒッチハイカーとは、文字通り彗星をヒッチハイクして太陽系を航行するコンセプトである。このコンセプトは、燃料の代わりにテザー(紐)を積んだ宇宙機を用い、ターゲットとする天体から運動エネルギーを獲得することで実現される。まず、宇宙機はターゲット天体の近くを通過する際に銛を打ち込み、テザーの一端をターゲット天体に固定する。その後、ターゲット天体が遠ざかっていくにつれて、宇宙機はテザーを繰り出しつつ、回生ブレーキをかけて緩やか(5G以下)な加速を行うとともに、電力を得る。

このアイデアは魚釣りの例えを用いると直感的に理解できる。小舟に乗った漁師が、高速で逃げる大きな魚を捕まえるシチュエーションを想像してほしい。熟練した漁師は、魚が釣り針にかかった後、釣り糸を固定するのではなく、緩やかな張力を保ちながら繰り出してゆく。もし十分な長さの釣り糸があれば、いずれボートは緩やかな加速を経て魚に追いつくことができる。このコンセプトは3つのことを可能にする。

第一は、燃料を用いない小天体への着陸や軌道投入である。カーボンナノチューブのテザーを用いれば、彗星ヒッチハイカーは最大で10 km/sの速度増分を得ることができると我々は試算している。このレベルの速度増分が得られれば、長周期彗星やカイパーベルト天体(KBO)への着陸・軌道投入が可能となる。(ちなみに長周期彗星やKBOは、まだどの探査機も訪れていない。)既存の技術では、そのそばを通り過ぎることしかできない。

第二は、重力を用いない小天体でのスイングバイである。彗星ヒッチハイカーは、獲得したエネルギーの25%を使ってテザーを巻き戻したりイオンエンジンを駆動したりすることで、約5km/sの追加の速度増分を得ることができる。望んだ速度増分が得られた後に、テザーはターゲット天体から切り離される。我々のコンセプトは、たくさんある小天体の高い相対速度と多様な軌道をフル活用し、太陽系の様々な目的地に短時間で到達することを可能にする。たとえば、近日点距離が0.5天文単位(AU)の彗星をヒッチハイクすることで、彗星ヒッチハイカーは現在の冥王星の距離(32.6 AU)まで5.6年、ハウメアの距離(50.8 AU)まで8.8年で到達できる。

第三は、深宇宙での発電である。回生ブレーキの効率が25%と仮定すると、2トンの彗星ヒッチハイカーは約25GJの電力を得ることができる。これは1 kWの電力消費の機器を290日にわたって駆動することが可能な量のエネルギーである。もし将来、ガソリンと同程度のエネルギー密度を達成できれば、25GJを500 kgの重さの電池に貯蔵できるため、彗星ヒッチハイキングは太陽系の外縁部における有望なエネルギー源となりうる。

彗星ヒッチハイカーが可能にする科学ミッションは、学術的に面白いだけでなく、NASAの戦略的目標である「太陽系の構成、起源、そして歴史を解き明かす」ために必要不可欠なものである。そのようなミッションの例を3つ挙げると、1) 太陽系が生まれたときの化学的組成が残る原始天体の探査、2) KBOの詳細な調査、そして3) 惑星間塵の分布のマッピングである。この三つのミッションは、現在の技術では非現実的か非常にコストのかかるレベルの速度増分を深宇宙において必要とする。

彗星ヒッチハイカーが可能にする科学ミッションは、学術的に面白いだけでなく、NASAの戦略的目標である「太陽系の構成、起源、そして歴史を解き明かす」ために必要不可欠なものである。そのようなミッションの例を3つ挙げると、1) 太陽系が生まれたときの化学的組成が残る原始天体の探査、2) KBOの詳細な調査、そして3) 惑星間塵の分布のマッピングである。この三つのミッションは、現在の技術では非現実的か非常にコストのかかるレベルの速度増分を深宇宙において必要とする。我々のコンセプトは、関連するテザー・ベースのフライバイのコンセプトと比べて重要な優位性がある。テザー・ベースのフライバイとは、固定された長さのテザーを用いて、重力アシストのようにターゲット天体との相対速度の方向を変えるというアイデアである。この方法では相対速度を減らすことができないため、着陸や軌道投入には使えない。彗星ヒッチハイカーは、テザーを繰り出しつつ回生ブレーキをかけて加速をし、同時にエネルギーを獲得するという点において、決定的に異なる。このアプローチは宇宙機の速度をターゲット天体と一致させることを可能とし、結果として、未だ探査されたことのない長周期彗星やKBOへの軟着陸や軌道投入を可能とする。

彗星ヒッチハイカーによって、宇宙探査のフロンティアを太陽系のもっともエキゾティックな星々へと進めることができると、我々は強く信じている。

※1 NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts)とは、「SFを現実にする」ためのNASAのプログラムです。毎年数百件応募されるアイデアの中から10件程度を選び、それぞれに10万ドル(約1000万円)の研究費を与えて、実現可能性を調査してもらいます。

探査機「ロゼッタ」10年間の旅

新彗星C/2014E2(Jacques)は7月上旬に肉眼等級?

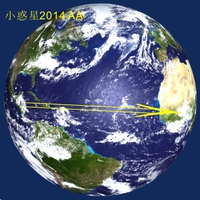

2014年10月20日JSTに彗星が火星に最接近Near Miss with Mars!

大熊座のM82バースト銀河に現れた超新星

今年最初に発見された小惑星

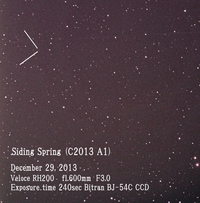

年末にチェックした彗星(2013)

新彗星C/2014E2(Jacques)は7月上旬に肉眼等級?

2014年10月20日JSTに彗星が火星に最接近Near Miss with Mars!

大熊座のM82バースト銀河に現れた超新星

今年最初に発見された小惑星

年末にチェックした彗星(2013)

Posted by studiolala at 17:09│Comments(0)

│天文